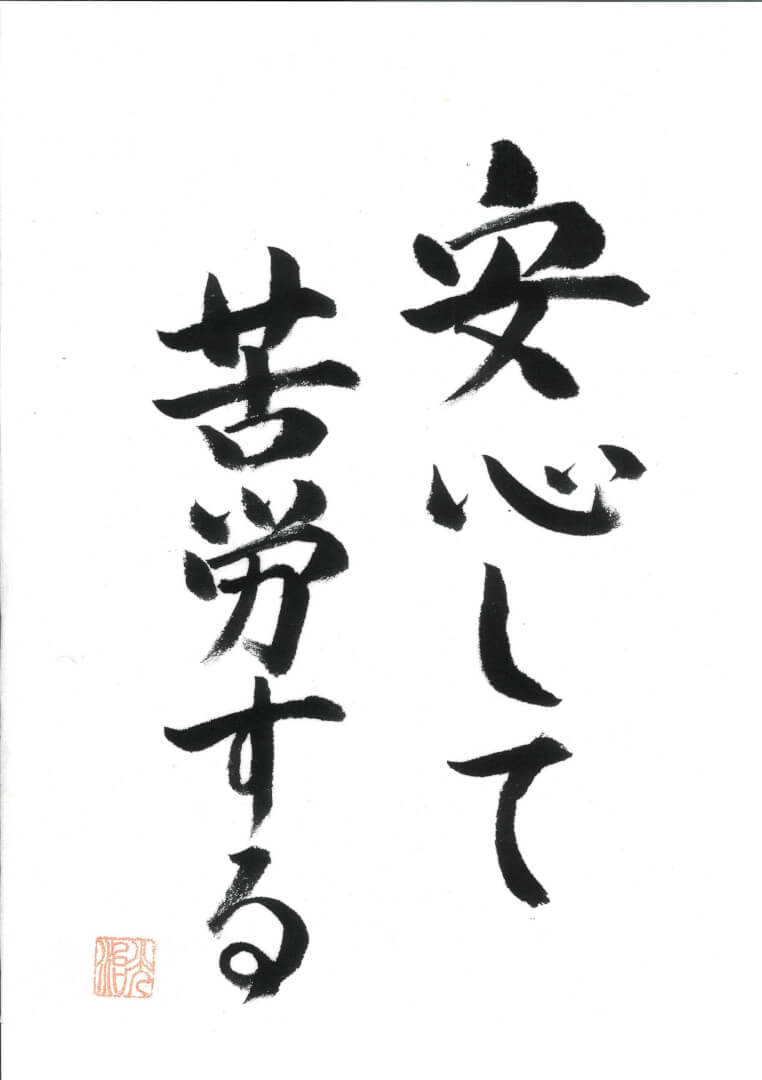

「安心して苦労する」

すでに生じた煩悩を断ち切り、

新たに煩悩を生じさせたり、培ったりせず、

一人歩む人を聖者と名付ける。かの偉大なる人は

平安の境地を見たのだから。

(原始仏典「スッタニパータ」第一章第十二節-二百八番)

釈尊は「自分の悪い癖」を成長させないように注意して、生活をしていく

こと。このことを何度も指摘されています。何故か?

・自分の悪い癖のために、再び来世で悪い癖を修正する生き方を体験しな

ければならないから。

とにかく、「生まれ直し」を起こさせる因果を、成長させないように意

識して配慮して生活すること。そうすれば、相殺(善行と悪行)の作用が発

生して、「生まれ直して」相殺しなくてもよくなる可能性が生じるからです。

●ここで大切なことは、自分の悪い因果、悪い癖(性)に気づけるのか?否か?

そして自身の悪い因果を勇気を出して改善しようと決意し、改善に向かって

の行動ができるかどうか?まずこのことがその人にとって大きな分岐点となり

ます。

私が、代表を任されている会社では、お客様や取組先からの「クレーム」や

「ご意見」、自身やチームのマンネリから生まれる「ミス」を通して、個々の

「悪い癖」や「他への配慮不足」がストレートに炙り出され、自分の愚かで未

熟な姿に度々気づかされていきます。

改善のミィ―テングでは率直に、「○○くん、最近お念仏が出なくなったなぁ」

と、伝えます。仕事は真面目にやっていても、慣れも手伝って「仏さまの鏡を

通して我が身を振り返ることが少なくなったなぁ」と。

最近届いた保育資料「まことの保育」3月号の「今月のことば」に、「真実に背

き真実から逃げても真実に包まれている」と書かれてありました。人はクレーム

やミスを通して、「自分の愚かで未熟な姿に気づかされますが、心の奥底では自

分は一生懸命やっている。私は本当は悪くない。理解してれない相手が悪いんだ

。」言葉には出さなくても、スタッフの頑なな顔がそう物語っています。

「真実から逃げても逃げても、どこまでも追いかけて来て、真実に導いて下さる。」

仏さまの大きなお慈悲の「摂取不捨のはたらき」の中で、頑なさから次第に心を

開き、深いため息と共に心から反省し、そんな愚かな自分が上司や周りのスタッフ

たちからサポートを受け、更に仏さまから常に見守られていることを感じ取ったら、

「安心して自己改善に向かって努力し、苦労しよう!」という気持ちが湧きあがり、

「ありがとうございます」と、感謝のお念仏と共に力強く前に向かって歩むことが

出来ます。

人間は生活や仕事を通して他者を意識したり、交わったり、失敗をすることで反省

したり、「問題」が生じる度に知恵を出して改善したり、前へ進もうと向上心を抱

いたり、頑張って努力したり、その成果が実って「褒められて」喜びを感じたりし

ます。つまり、よく考えてみれば、「生きてるぞ」といった生きる醍醐味は次から

次へと来てくれる「問題があればこそ」「悩みがあればこそ」なのです。

そして人間は「問題」や「悩み」を通して、自分のためだけに生きるのではなく、

他人を意識し、人のために役に立つ何かをする「利他の精神」が育ち、特別ではなく

「人間として、人間らしい人間」になれるように常に導かれていると職場を通して

実感しています。すべては仏さまの慈悲と多くのいのちのお蔭様ですね。合掌

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人の道徳心

「ひらめき」

多くの人は、

「あっ」と思いついたことがあっても、

それをすぐに忘れてしまう。

しかし、実はそのピカッと一瞬光ったものの中に、

生きるうえで大切な示唆が潜んでいることがある。

だから、それを忘れないように、

すぐにメモをしておく。

決して「くだらない思いつき」とは思わないで、

「このひらめきの中には、

何か大切なヒントが隠れているのではないか」

と考える習慣を身につけるようにすると、

人生が変わってくる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日の諺 「主客転倒(しゅかくてんとう)」

【意味】

物事の優先順位や重要性、立場などが、

逆になること。

「主客」は主人と客という意味。

「転倒」は逆さまにすること。

主人と客の立場が入れかわるという意味から。

・・・・・・・・・・・・・・・・