(独自の訳)

自分の生活に思いを集中し、何でも忍耐強く継続し、

いつも自分自身を強く励まし、周囲への配慮も出来る人は、

悟り(ニルヴァーナ)に達します。これは人生最大の喜びと

成ります。(原始仏典 ダンマパダ2章-23番)

釈尊は、

死にかけるほどの激しい苦行をした結果、

「人は苦行や宗教的な修行では悟れないことが初めて、分かった」

と発言されています。

実際に苦行を捨てた後に、働く女性のスジャータからの慈悲(情け)

を受けた時に、釈尊は初めて悟りに落ちています。

他人からの愛情を受けた時に、釈尊に内在する大いなる存在が扉を

開けたのです。

仏教では、

どうすれば悟れるのか?という一番大切な説明が、八正道

(八つの正しい生活法)や四諦(四つの因果の法則)という膨大

な説明により、「その通り・・」なのですが、かえって分か

りにくくなっています。

これだ!

と言う悟る方法の説明がないのです。

後に弟子がまとめた仏典なために、ダラダラと長い説明にな

っています。

ところが、釈尊の言葉をまとめたごく初期の原始仏典である

「ダンマパダ」のこの項は、明確に悟るための説明が成されて

いるのです。

それは、

(1) 自分の生活(生活努力)に集中しなさい。

(2) 何でも我慢強く(常に自我と良心の真剣勝負)継続しなさい。

(3) 自分で自分自身を(褒めて、認めて、感謝して)励ましなさい。

(4) 周囲への配慮(気配り、心配り、感謝)も忘れるな。

「この継続が無上(この上ない)の幸福感(悟り、ニルヴァーナ)

へと自分を導きますよ。これを体験するために人は生まれに来るの

ですよ。」と、このように釈尊は明確に悟るための方法を説明されて

います。

なんと言うことでしょうか。

悟ることとは、決して特別な修行をすることではなく、普通の当た

り前の仕事や生活を継続「している・ing」ことだったのです。

このことは自分自身が空手が強く成りたいがために、過去いろんな

精神的セミナーや修行等、好奇心と探求心旺盛で、とにかくいろん

なことをやって体験してきたので、とてもよく分かります。

「悟る」と言う言葉のために、自分の意識が変わるような線引き、別

人格になるような期待を多くの人たちがしていますが、そんな悟りは

ないのです。

仏さまが目の前に現われたとか、派手で奇異な体験をするような自称

の悟りは、実際には単なる魔物等の憑依現象です。

悟りとはそういった特殊なもの、特別なものではなく、普通の仕事や

生活を感謝して継続している「最中」が、とても有難い「悟りの中」

なのです。

今日も世界では、紛争で多くの人々が亡くなられています。彼らはど

んなにか普段の生活を継続したかったことでしょう。

多くの日本人は、普段の生活ができていることが悟りの中にあるにも

関わらず、その悟りの最中の有難さに「気づけない」のです。

なんということでしょうか。

誰でもすでに悟りの中です。悟りの中で、自分が何をするのか?

何を思うのか?これを自分自身が試している最中が今の生活なのです。

どんな環境の中でも、自分が何を選択するのか?を、本当の自分が

(仏性)が見てみたいだけなのです。この世は本当に面白いカラクリ

だらけなのです。

今日もより良く生きる智慧を学ばせていただいて有難うこざいます。

(柔訳 釈尊の言葉 第一巻 谷川太一より抜粋転載)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人の道徳心

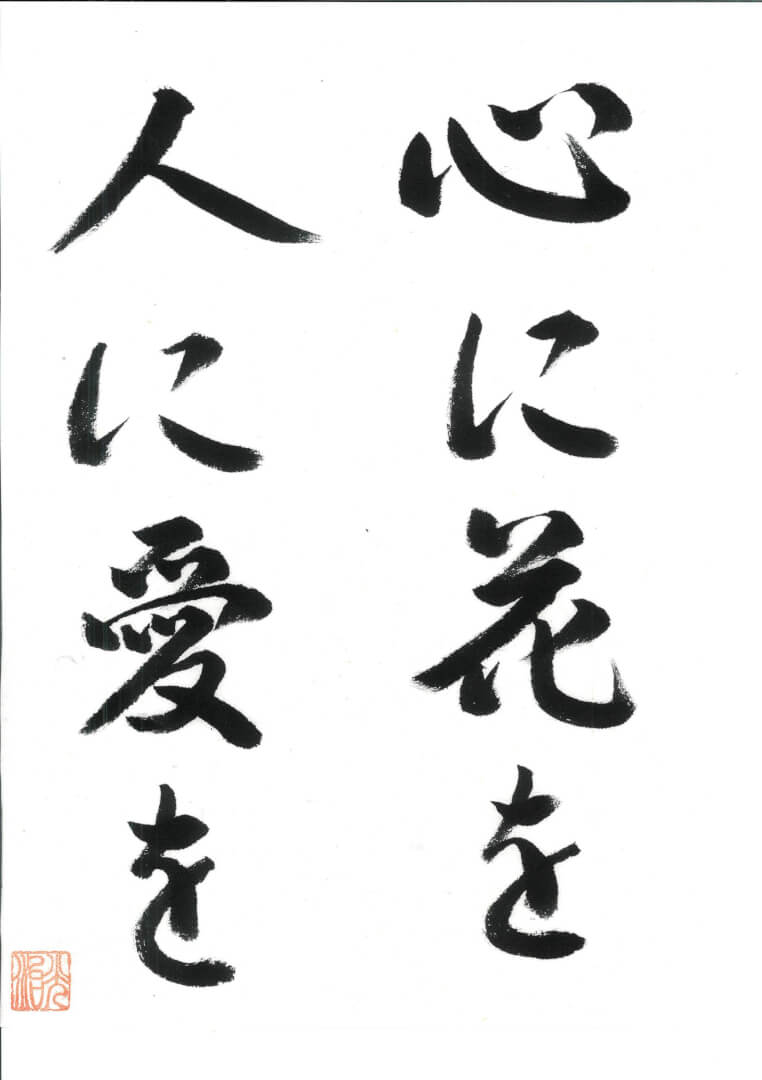

「心と顔」

「顔に書いてある」という言い方がある。

能役者は演じているうちに

顔が能面のようになるといわれる。

それほど、顔というのは

自分の心を映し出すものである。

いい人相はその人を前に押し進めるし、

人相の悪い人は嫌われる。

だから常にいい人相になるような習慣を

持つようにすることが大切なのである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日の諺 「手前味噌(てまえみそ)」

【意味】

自分で自分をほめること。

「自慢じゃないが」と言う代わりに使う。

【由来】

「手前」は自分のこと。

昔は、家庭でみそを作っていて、

自分が作ったみそを自慢しあっていたことから。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・